ローライフレックス2.8F は1960‐1980年と生産されていた期間も長く、細かな改良や意匠変更なども勘定に入れると実に様々なタイプが存在する。専門書などでは大抵製造のシリアルナンバーで分類され、Type1〜Type4などと解説されている。

分類の根拠になっているシリアルナンバーを書き出してみると・・・ 【1】1960年〜 2,400,000 - 2,451,850 (ぼくのはここに入る。一番初期のタイプ。) 【2】1966年〜 2,451,851 - 2,479,999 (ここらへんから24枚撮り・220対応したらしい。) 【3】1969年〜 2,600,000 - 2,799,999 (このロットのナンバーのついた個体を見たことがない。どこで売ってたのだろう?) 【4】1976年〜 2,900,000 - 2,959,999 (基本的に撮影レンズがプラナーではなくてシュナイダーのクセノター80mmF2.8。) この変遷に興味が出てきたのでちょっと調べてみたが、実際はこんな簡単に分類できないいろいろな違いがある。また暇ができたら、中古屋巡り&実態調査でゆっくり調べてみよう。 ローライフレックスT は1958年に最初に登場しているが、初代は貼り革がグレーである。このグレーという仕様は、同時期に登場したグレーベビーローライという 4 x 4 サイズの小ぶりなカメラで評判の良かった意匠をそのまま引き継いだ格好だ。したがって、シャッターボタンまわりのデザインを見ると親子カメラのように似ている。 中味はというとレンズ以外にもかなりの部分を下位機種のローライコードと共有する。ローライフレックスの特長ともいえるオートマット(フィルムを装填しクランクを回すだけで自動的に1コマめがセットされる機能)が省かれていてスタートマークを合わせないといけない。が、ぼく個人的にはこちらの方が安心感があってよい。 ぼくのTはご覧の通りブラックで、撮影レンズまわりには「ROLLEI-WERKE」のプリントがある。創業以来の「F&H (Franke & Heidecke)」社は倒産し新会社としてスタートした後のモデルで、レバー類も初代のプラスチックから金属に変更されている。 | ||

【 2,8F のレンズまわり 】  |

【 T のレンズまわり 】  |

2.8Fのレンズまわりの意匠は凝っていて、金属パネルに彫り込むようにインクが流してある。 対するTはただのプリントとさびしい。 しかし後に両方とも俗に「ホワイトフェイス」という無装飾に簡略化されてしまう。本来銘板上に彫り込まれるシリアルナンバーもこのパネル上についでに刻印されるようになる。 |

【 2,8F のクランク 】  |

【 T のクランク 】  |

初期の2.8Fのクランクは、写真のように2本の装飾ラインが施してあり、クランクごときにも流麗なデザインを与えてある。 ところがTだと、削り出しのツルツルである。 が、これも悲しいかな2.8FのType2の中頃あたりからツルツルバージョンに統一されてしまう。 |

【 2,8F の底部 】  |

【 T の底部 】  |

ローライフィックスというローライ版クイックシューを共用する関係で中央の丸い三脚座兼用金具は共通であるが、裏ブタの留め金が大きく違う。 2.8Fは鍛造の立派な厚みのあるものを使い、革まで貼ってあるが、Tはペラペラの鉄板を切り抜いて曲げてという夏休みの工作の如しである。 しかし一見よく出来た現行品(?)の2.8GXや2.8FXも鉄板だからがっかりする。 |

【 2,8F の露出計メーター部 】  |

【 T の露出計メーター部 】  |

2.8Fは絞り値・シャッター速度と連動の追針式の露出計であり、これがすこぶる操作性がよい。針がピタッと合えばもう露出もセットされているのだから。これがFのFたる所以である。 Tは昔なつかしLV(ライトバリュー)方式の露出計。針を合わせて数字を読んで、対応する絞り・シャッターの組み合わせにセット。慣れればどうってことはないし、手動プログラムシフトだってお手の物だ。 Tは露出計のないものが多い。後付のオプションがあったからだ。 |

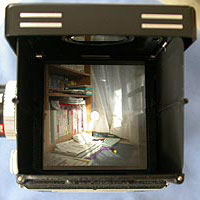

【 2,8F のファインダー 】  |

【 T のファインダー 】  |

どちらもビューレンズがF2.8レンズなので見え具合は大差ない。画角が違うくらいである。 ぼくの2.8Fのフォーカシングスクリーンは結構小キズが多かったので、某カメラのスクリーンをカットして合わせた物を流用している。見え味は良好。オリジナルは方眼マットに中央スプリットイメージである。キズだらけスクリーンもコンパウンドで磨けば再生できるそうなのでうまくきれいになればオリジナルに戻そうと思う。 |

【 2,8F の背面 】  |

【 T の背面 】  |

ローライ本体はがっしりした作りなのだが、なぜか背面から底面にかけての裏ブタはアルミ製のペコペコである。変形しやすいのにもうちょっといい材質はなかったものか。 2.8Fの背面にはEV値の換算表がついている。Tはというと、なんと漫画露出計だ!お天気の具合や撮影場所の反射率、そしてできる影の長さから露出を割り出すことができる(?)表だ。初心者向けなのだろうがすごい。 |

【 2,8F の内部 】  |

【 T の内部 】  |

裏ブタを開けるとこんな感じだ。 2.8Fは初期のタイプで、フラットグラスというガラス板がフィルムレール部を覆っている。これは中判の弱点であるフィルム浮きによるピントずれを防ぐためだ。開放値で使うポートレートなどシビアなピント合わせが必要な時に効果てき面で、本当に重宝している。 裏ブタは後ろの少し出っ張った専用品になり、圧板位置がブローニーフィルム、35mmフィルム、フラットグラスの3段階に切り替えできる。

|

最後に、ローライフレックスに欠かせないアクセサリについてちょこっと書いてみるとしよう。見たい方は Next をクリック。

| ||

|

|

|